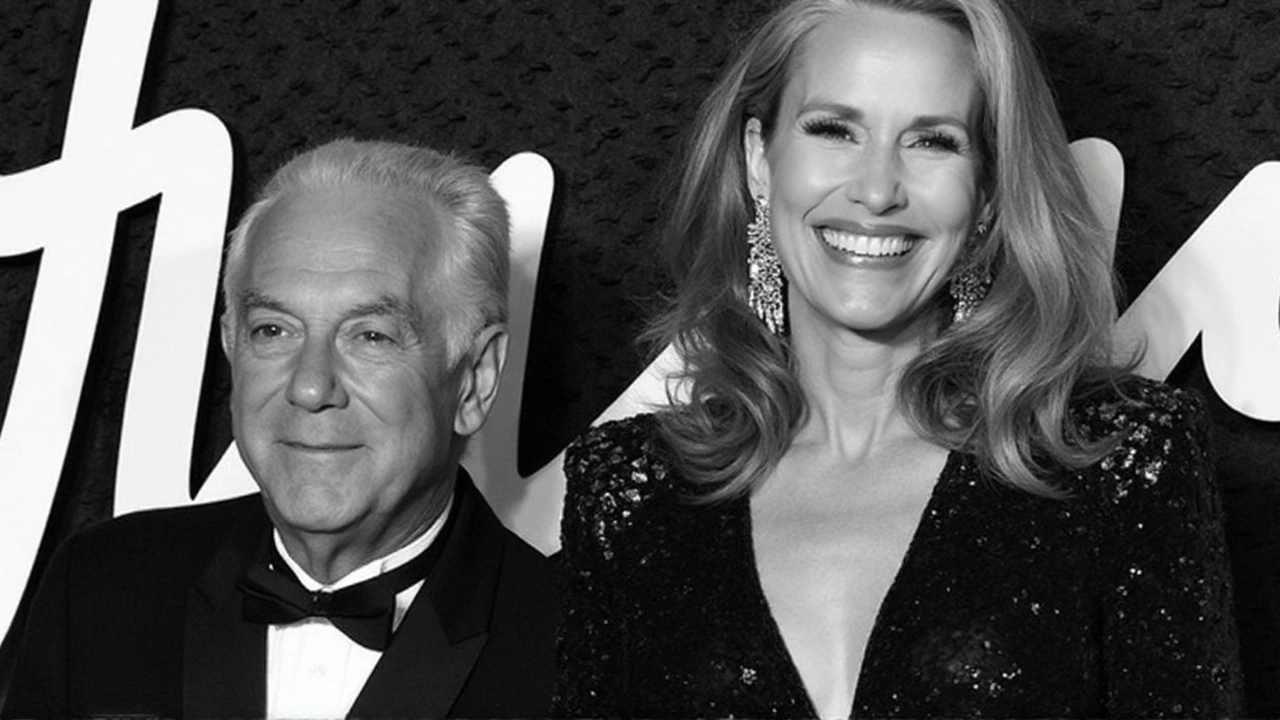

Giorgio Armani ist tot: Mode-Ikone stirbt mit 91 in Mailand

Ein Abschied in Mailand

Giorgio Armani, einer der prägendsten Designer der Gegenwart, ist im Alter von 91 Jahren in seinem Zuhause in Mailand gestorben. Die Armani Group bestätigte den Tod am Donnerstag, 4. September 2025, und sprach von einem unermesslichen Verlust für das Haus und alle, die mit ihm gearbeitet haben. Er starb im Beisein seiner engsten Vertrauten, nachdem seine Gesundheit in den vergangenen Monaten spürbar nachgelassen hatte.

Die Nachricht kommt wenige Wochen nach einem Bruch mit seiner eigenen Tradition: Er fehlte im Juni 2025 erstmals seit fünf Jahrzehnten bei den Schauen in Mailand. Für jemanden, der bis ins hohe Alter jede Kollektion, jeden Stoff und jede Präsentation selbst abnahm, war das ein deutliches Zeichen. Nun reagiert die Stadt, die sein Lebenswerk geprägt hat: In Mailand wird am Wochenende eine Totenhalle eingerichtet, damit Mitarbeiter, Freunde und die Öffentlichkeit Abschied nehmen können. Eine private Beisetzung soll später im engsten Kreis stattfinden.

Armani galt als Architekt einer stillen, aber konsequenten Revolution. Er nahm dem Anzug die starre Rüstung, lockerte die Silhouette, gab Farbe und Glanz zugunsten von Ruhe und Eleganz auf. Dass diese Haltung nicht nur ein Stil, sondern ein System werden konnte, zeigte sein Unternehmen, das zuletzt rund 2,3 Milliarden Euro jährlich umsetzte. Das Modehaus ist privat geführt; laut Forbes wurde sein Vermögen zuletzt auf 12,1 Milliarden Dollar geschätzt.

Zu Lebzeiten hielt er seine Privatsphäre streng unter Verschluss. Er sprach offen darüber, Beziehungen mit Männern und Frauen gehabt zu haben, und lebte lange an der Seite seines Geschäftspartners Sergio Galeotti. Dessen früher Tod im Jahr 1985 traf ihn persönlich und beruflich – Armani baute dennoch weiter, mit derselben Disziplin, die sein Design auszeichnete.

Ein Lebenswerk, das Mode neu definierte

Geboren am 11. Juli 1934 in Piacenza, begann Armani nach dem Abitur ein Medizinstudium an der Universität Mailand. 1953 brach er ab, leistete seinen Militärdienst und landete – fast zufällig – im Handel: als Schaufenstergestalter in einem großen Mailänder Kaufhaus. Dieser Job war sein Tor zur Materialkunde, zum Licht, zu Proportionen. Aus dem Arrangeur wurde ein Designer: In den 1960er-Jahren entwarf er Herrenmode für ein renommiertes Unternehmen und lernte, wie Kollektionen funktionieren – von der Skizze bis zum Verkauf.

1975 gründete er zusammen mit Sergio Galeotti sein eigenes Label. Der Start war klein, der Anspruch radikal: Kleidung sollte frei sitzen, den Körper begleiten, nicht bekämpfen. Der ungefütterte Blazer, die sanfte Schulter, das gedämpfte Farbspektrum aus Greige und Sandtönen – das wurde zu seinem Code. Er verschob die Grenzen zwischen Herren- und Damenmode, machte den Hosenanzug zur Rüstung einer neuen Generation berufstätiger Frauen und setzte damit ein Bild von Souveränität, das bis heute wirkt.

Ein Moment brachte ihn weltweit ins Gespräch: Hollywood. Richard Gere trug in „American Gigolo“ (1980) Armani-Anzüge, und sie wurden zum Kult. Von da an lieferten seine Ateliers die Kleider für Premieren und Preisverleihungen – minimalistisch, präzise, leise glamourös. Armani kleidete Stars ein, aber er nutzte den roten Teppich nie als Bühne für schrille Effekte. Er zeigte, dass Zurückhaltung selbst zur Inszenierung werden kann.

Armani wurde „Re Giorgio“ – König Giorgio – genannt, weil er jeden Schritt selbst kontrollierte. Er war Designer, Händler, Architekt seiner Läden und Stratege seines Markenuniversums. In den 1980er- und 1990er-Jahren baute er weitere Linien auf: Emporio Armani richtete sich an ein jüngeres, urbanes Publikum; A|X Armani Exchange brachte Street- und Clubkultur in sein System; später kamen Einrichtung (Armani/Casa), Haute Couture (Armani Privé) und Hotels hinzu. Aus Mode wurde eine Lebenswelt – mit Düften, Brillen, Uhren und Kosmetik über ausgewählte Lizenzen. Sein Ansatz: die gleiche Handschrift in allen Bereichen, kein Lärm, keine beliebige Expansion.

Dass diese Marke privat blieb, ist in einer Branche voller Börsengänge eine Seltenheit. Armani lehnte schnelle Exits und oft auch riskante Zukäufe ab. Er investierte lieber in Stofflieferanten, Ateliers, eigene Stores – in Kontrolle statt in Geschwindigkeit. Das bremste das Wachstum manchmal, aber es schützte die Identität. Genau deshalb galt sein Haus als eines der stabilsten unter den großen europäischen Modenamen.

Die Handschrift lässt sich auf ein paar klare Prinzipien herunterbrechen. Erstens: Materialien, die fallen statt stehen. Zweitens: Farben, die die Person in den Vordergrund rücken – Grautöne, Navy, Sand, gelegentlich ein gedämpftes Grün. Drittens: Komfort ohne Nachlässigkeit. Wer Armanis Jacken trug, merkte, wie sehr sie Bewegungsfreiheit erlaubten. In einer Zeit der Schulterpolster und Machtposen war das eine subtile Gegenrede – die paradoxerweise den Power-Suit definierte.

Sein Einfluss reichte über die Laufstege hinaus. Für viele Berufswelten – vom Management bis zum Filmset – wurde seine Version von formeller Kleidung zum Standard. In den 2000er-Jahren reagierte er früh auf die Verschmelzung von Sport und Alltag mit Linien, die Performance und Eleganz verbanden. Damit setzte er einen Trend, den heute fast alle großen Häuser spielen.

Privat war er diszipliniert, fast asketisch. Er mied große Worte, schätzte Routine, arbeitete bis zuletzt. Wer ihn in den Ateliers sah, erkannte, wie sehr er jedes Detail prüfte: Knopfloch, Futterkante, Nahtzugabe. Diese Besessenheit übertrug er auf das Unternehmen. Er entwarf nicht nur Kollektionen, er definierte Prozesse – und machte aus einer Designhandschrift eine Betriebsphilosophie.

Dass der Übergang vorbereitet ist, war ihm wichtig. Schon vor Jahren begann er, die Nachfolge zu ordnen: Familienmitglieder und enge Mitarbeiter bekamen klare Rollen, die Unternehmensstatuten wurden angepasst, und eine Stiftung soll künftig eine entscheidende Funktion haben – auch mit Blick auf Gemeinwohlprojekte, die aus den Gewinnen unterstützt werden. Das Ziel: die Unabhängigkeit der Marke zu sichern und das geistige Erbe nicht zu verwässern.

Die drängenden Fragen für die nächste Phase liegen auf der Hand. Wie hält die Armani Group die Balance zwischen zeitloser Eleganz und den schnellen Zyklen digitaler Märkte? Wie bleibt die Schneiderkunst sichtbar, wenn die Welt immer lässiger wird? Und wer verkörpert die Rolle des „Geschmacks-Halteseils“ im Haus, die Armani so lange selbst war? Vieles spricht dafür, dass ein Team aus langjährigen Kreativen und Managern den Kurs vorerst kollektiv steuert – mit überschaubaren Risiken, aber auch mit der Aufgabe, jede Saison das Wesentliche neu zu treffen.

Ökonomisch steht das Unternehmen solide da: keine Abhängigkeit vom Kapitalmarkt, breite Aufstellung von Couture bis Einstiegspreis, starke wiedererkennbare Codes. Gleichzeitig erwartet die Kundschaft mehr Transparenz zu Herkunft, Nachhaltigkeit und Kreislaufmodellen. Das Haus hat damit begonnen, Lieferketten offenzulegen und klassische Teile langlebiger zu denken – ein Feld, auf dem Armanis Qualitätsanspruch durchaus zum Vorteil werden kann.

Für Italien bedeutet sein Tod mehr als der Verlust eines Designers. Armani war einer der Baumeister des „Made in Italy“, wie es die Welt heute versteht: Materialkompetenz aus der Provinz, Handwerk aus den Werkstätten, globale Reichweite aus Mailand. Zusammen mit anderen großen Namen gab er dem Land eine kulturelle Exportstimme – leise im Ton, aber hartnäckig in der Wirkung.

Am Ende bleibt ein Bild: ein Mann, der in einer grauen Jacke vor einem Spiegel eine Naht prüft, während draußen die Fotografen warten. Er wusste, dass dieses kleine Detail am Ende entscheidet, wie eine Person sich fühlt, wenn sie einen Raum betritt. Und genau daraus machte er eine der einflussreichsten Ideen der modernen Mode: Eleganz als Haltung, nicht als Lautstärke.

- September 5, 2025

- Marius Riedel

- 0 Kommentare

- Permalink